Icon: Scala 1:5

I modellini automobilistici, miniature delle vetture dei nostri sogni, vengono conservati in bella mostra all’interno di numerose vetrinette. Un patrimonio davvero speciale nell’archivio aziendale di Porsche AG documenta invece oggetti di ricerca con scale diverse. Per esempio lo studio di un modello 1:5, destinato alla galleria del vento, della Porsche 935/78, nota come «Moby Dick».

Uno fra tanti altri modelli, che simboleggia il meticoloso lavoro di progettazione che Porsche svolge per le sue vetture.

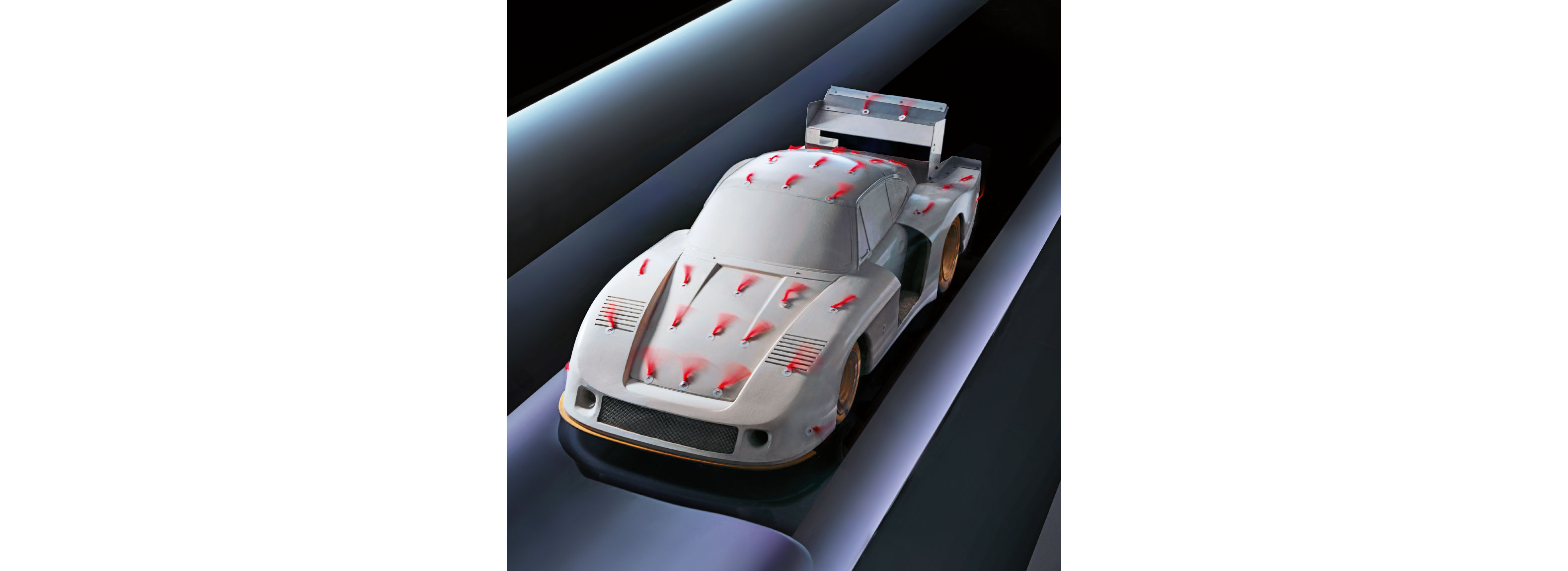

Già alla fine degli anni Sessanta, gli esperti della divisione Motorsport utilizzavano versioni in miniatura delle carrozzerie per ottenere informazioni importanti all’inizio della progettazione e farle poi confluire nel restante processo. Così facendo, si risparmiavano soldi e tempo. Una volta definiti punti chiave come la posizione del conducente, del serbatoio e del motore e disegnata la carrozzeria, nel giro di poche settimane veniva realizzato un modello per la galleria del vento. Per la 935/78, uno studio in fibra di vetro. Circa sei chili di peso, 96 centimetri di lunghezza, 38 di larghezza e 24 di altezza.

Poiché ai tempi Porsche non aveva ancora una galleria del vento propria, l’ingegnere di gara ed esperto di aerodinamica Norbert Singer e il suo team testarono la forma della carrozzeria della 935/78 in quella dell’Università di Stoccarda. All’epoca l’unica possibilità di misurare progetti segreti. Perché 1:5? Questa scala fu imposta dalle dimensioni della galleria del vento. In generale, più è alta la scala, più sono precise le misurazioni. Ma questo comporta anche un banco di prova più grande per avere spazio a sufficienza attorno al modello, di modo che l’aria in circolo non venga influenzata dai margini della galleria. Si vede bene con una vettura da corsa che viene guidata su un circuito sotto la pioggia generando una nuvola d’acqua.

Nella pratica funzionò così: lo studio della «Moby Dick» in miniatura fu sottoposto a correnti tra i 180 e i 200 km/h generate da una potente ventola all’interno della galleria, e fissata su un tavolo di misurazione con una speciale bilancia sotto. Dei perni sotto le ruote creavano il collegamento con la bilancia, strumento altamente sensibile in grado di misurare forze orizzontali e verticali. In tal modo, fu possibile stabilire il coefficiente di resistenza (valore Cx) e il coefficiente di portanza (valore CL), nonché definire la distribuzione aerodinamica del carico tra asse anteriore e posteriore.

Poiché nel caso della «Moby Dick» l’auto reale fu pronta già poco dopo il modello, l’aerodinamica venne misurata direttamente sulla vettura da corsa. Con successo. Alla 24 Ore di Le Mans, sul rettilineo Hunaudières, la «Moby Dick» riuscì a raggiungere 366 incredibili km/h grazie alla sua ridotta resistenza all’aria. Ma il modello 1:5 non aveva finito il suo lavoro. Venne impiegato nel 1979 quando si pensò di proseguire con lo sviluppo, ponendo questa volta l’attenzione su un design del tutto nuovo per la parte posteriore.

Da metà degli anni Ottanta, Porsche ha iniziato a testare in scala 1:4 nella propria galleria del vento di Weissach. E ha sviluppato un impianto realistico in scala 1:1. Nel 2015, è poi arrivata la nuova galleria del vento aeroacustica, ancora più precisa della precedente. Oggi, i prototipi vengono fissati su un nastro trasportatore e misurati a velocità che raggiungono i 300 km/h. Il che fornisce dati persino più accurati, dato che la corrente d’aria può essere simulata in maniera realistica sotto la vettura. Auto sportive e da corsa vengono realizzate in miniatura ancora oggi per effettuare studi sulle correnti. Lo strumento in più è la simulazione computerizzata del flusso d’aria.