音樂名家

揚·沃格勒 (Jan Vogler) 可謂現代最傑出大提琴家之一。德勒斯登音樂節期間,他與《Christophorus》團隊駕駛 Taycan 4 Cross Turismo,在他的音樂故鄉進行一場深度巡禮。

「沒有其他樂器能如此緊密串連聲韻與情感、憂鬱與狂喜。」

揚·沃格勒

深度連結:

揚·沃格勒與其 1707 年製的史特拉底瓦里名琴。當早晨接近中午,揚·沃格勒閉目輕擁他的史特拉底瓦里 (Stradivari) 名琴,宛若懷抱至愛之人。少有樂器能如大提琴般與人親密,其溫暖音色媲美人聲。舞台位於全球最負盛名的藝術殿堂之一——德勒斯登森帕歌劇院 (Semperoper Dresden)。身兼本屆音樂節藝術總監的沃格勒,在這個週日早晨奏響弗里德里希·古爾達 (Friedrich Gulda) 的《大提琴與管樂團協奏曲》——一部交織爵士與古典、交響與管樂的傑作。六十一歲的大提琴大師沃格勒輕撫為此曲目特別調音的琴弦,緊接著開始強勁撥彈,以令人屏息的速度演奏,令觀眾難以置信眼前景象。此篇樂章猶如為他這般境界的演奏家量身打造之作。沃格勒闡釋道,「對我而言,當音樂觸動人心,才是它最強大的時刻。」

回顧前天,才剛完成與安娜·漢德勒 (Anna Handler) 執棒的柏林愛樂管弦樂團銅管合奏團的排練,沃格勒身處於他的黑色 Taycan 4 Cross Turismo,在柏林至德勒斯登的高速公路上馳騁,返回這座孕育他音樂靈魂的城市。九十分鐘的車程,足以讓我們暢談這段超越古典樂的傑出生涯。

沃格勒稍作加速後問道:「您有聽見任何聲音嗎?我只有聽到寧靜。太厲害了!」選配愛車時,他刻意排除保時捷電動跑車音效裝置 (Porsche Electric Sport Sound)。對他而言,「駕駛」也是一場聲學體驗。

Taycan Cross Turismo 深度巡禮:

揚·沃格勒向我們分享德勒斯登城市內外的摯愛景點。二十年來,揚·沃格勒始終是電動交通的堅定擁護者。純電保時捷之於他,如同古爾達協奏曲中經麥克風擴音的史特拉底瓦里大提琴般自然。古典純粹主義者會對此嗤之以鼻嗎?「即便是純粹主義者,也能被一個人對某件事的重視與實踐感動。」

沃格勒回答,而這段話顯然同時適用音樂與駕馭二事。在德國的多數演出行程,沃格勒皆駕駛相伴半年的 Taycan 往返,至今已累積 17,000 公里的「音樂巡演里程」。當他的純電跑車以 300 千瓦功率進行高速充電時,他對這輛車的動能回收系統大有讚譽。他也隨口分享,空閒時喜歡看圍繞新型電池技術與電力驅動系統電池的 YouTube 影片。根據他的計算,這次往返柏林與德勒斯登之旅避免了大約 70 公斤的二氧化碳排放。「駕駛時不排放有害物質,於我來說非常重要。」

起源於德勒斯登國際生涯

揚·沃格勒的職業生涯,在許多面向上都扮演著拓荒者與「跨界者」的角色。沃格勒成長於東德首都東柏林的一個音樂世家,二十歲時遷居德勒斯登。在這裡,他接掌享譽全球的薩克森國家管弦樂團大提琴部首席,並以飛快的進度開始指揮比自己年長一倍的樂手。沃格勒回憶當時的「瘋狂」投入,包含參與樂團演奏、擔綱獨奏段落、於音樂學院教授課程,但是固定的編曲方式逐漸令他感到乏味。沃格勒表示,「沒有人會詢問樂團音樂家對音樂的想法,」但他卻時常對音樂有許多見解。

風暴前的寧靜:

揚·沃格勒於德勒斯登森帕歌劇院盛大音樂會前,進行最終聲音檢測。2026 年音樂節再度吸引逾 6 萬名樂迷共襄盛舉(演出期:2026 年 5 月 14 日至 6 月 14 日)。柏林圍牆倒塌後,德國統一,而立之年的沃格勒辭去終身職位,暫休一年,赴美嘗試獨奏生涯,這項決定也讓他在美結識小提琴家妻子王崢嶸 (Mira Wang),育有二子。2000 年代中期,他們舉家從德勒斯登移居紐約市,沃格勒作為獨奏藝術家的國際生涯就此起飛。德勒斯登文化界心懷感激,儘管沃格勒以美國為主要居所,2008 年起仍為音樂節重返故鄉,且至今在這座城市仍保有住所。「我更像探險家。」沃格勒坦言。他渴望嘗試新事物、激發靈感並實現創意。

「我自詡為拓荒者與跨界者。」

揚·沃格勒

早已躋身世界頂級舞台的他,至今發行逾四十張專輯,榮獲歐洲文化獎,並與當代幾乎所有重量級指揮家及樂團合作——包括安東尼奧·帕帕諾爵士 (Sir Antonio Pappano)、肯特·長野 (Kent Nagano)、法比歐·路易西 (Fabio Luisi)、奧默·梅厄·韋爾伯 (Omer Meir Wellber),以及倫敦愛樂、紐約愛樂、萊比錫布商大廈管弦樂團,演出殿堂橫跨卡內基音樂廳與森帕歌劇院。諸多作曲家為他譜寫致敬之作。《紐約時報》(New York Times) 盛讚其「抒情感知力」;《留聲機雜誌》(Gramophone Magazine) 驚嘆其「令人暈眩的技藝」;《法蘭克福匯報》(Frankfurter Allgemeine Zeitung) 則讚許他「賦予大提琴如歌聲般的語彙」。沃格勒近期創下社群媒體紀錄,在 2025 巴赫紀念年,他演繹的約翰·塞巴斯蒂安·巴赫 (Johann Sebastian Bach)《第一大提琴組曲》在約 400,000 則 Instagram Reels 中被採用,使用頻率甚至超越泰勒絲 (Taylor Swift) 與紅髮艾德 (Ed Sheeran) 等流行巨星的部分單曲。

對此,他絲毫不訝異超過三百歲高齡的史特拉底瓦里琴能在社群媒體引發共鳴,並表示沒有其他樂器能如此「緊密串連聲韻與情感、憂鬱與狂喜」。

他認為大提琴較小提琴或鋼琴更能精準擊中人類情感核心。弓法技藝、指位掌控、大提琴記譜:神經科學研究甚至剖析過,演奏者需要觸發多少神經突觸,才能使大提琴產生一個美妙音符,「答案是五百萬次神經連結。」沃格勒回答。這正是他的技藝所代表的精神。

稀世名琴:

揚·沃格勒的史特拉底瓦里名琴「Fau, Castelbarco」是 1707 年出品的手工珍品,基於其歷史價值,大師必定親力親為護送此琴輾轉於演出之地。

突破疆界

沃格勒的清晨通常始於七點,由一杯咖啡與兩小時大提琴練習組成;隨後是電話討論、行政事務與各種會議;午後再投入兩小時練琴;晚間舉行音樂會,並常於表演後與共演音樂家聚會。面對這樣的行程是否感到壓力?他表示「完全不會」。

此刻, 沃格勒正流暢地駕馭安靜的Taycan 穿行於德勒斯登。話鋒轉向他時常思考的一個話題——如何讓古典樂觸及更多群眾?如何鼓勵人們主動走進音樂廳?他說,「與所有人進行對話是我的使命。」在他的引領下,德勒斯登音樂節近年晉升為頂級藝術盛事,而且音樂類型早已超越古典疆界,跨足流行、爵士與世界音樂。他接著分享數年前艾瑞克·克萊普頓 (Eric Clapton) 出席他的倫敦音樂會的故事。後台見面時,沃格勒邀請這位英倫搖滾藍調巨星前往德勒斯登表演。大提琴家回憶道:「他開出的唯一條件是『同台表演,我才願意參加』。」沃格勒開始深入鑽研搖滾藍調,而 2019 年雙人合辦的音樂會大獲成功,因為當天有三千名觀眾是第一次參加音樂節。史汀 (Sting) 與主演《魔鬼剋星》(Ghostbusters) 與《愛情,不用翻譯》(Lost in Translation) 的好萊塢傳奇比爾·墨瑞 (Bill Murray) 和他也擁有同樣的成功合作經驗,如今關係也昇華成摯友。

我們經過大花園宮殿 (Großer Garten)、聖母教堂 (Frauenkirche) 與文化宮 (Kulturpalast)。

沃格勒提到與比爾·墨瑞的新計畫。音樂節落幕一週後,二人將再度開啟歐洲巡演。他們 2017 年於德勒斯登首演的節目,巧妙融合音樂與文學。一人演奏巴赫與貝多芬,另一人則吟唱、跳舞,並朗誦華特·惠特曼 (Walt Whitman) 或厄尼斯特·海明威 (Ernest Hemingway) 的詩文。音樂會早已售罄,證明觀眾熱愛這樣的詩樂合演。去年,沃格勒就曾與美國桂冠詩人亞曼達·戈爾曼 (Amanda Gorman) 共創類似演出。

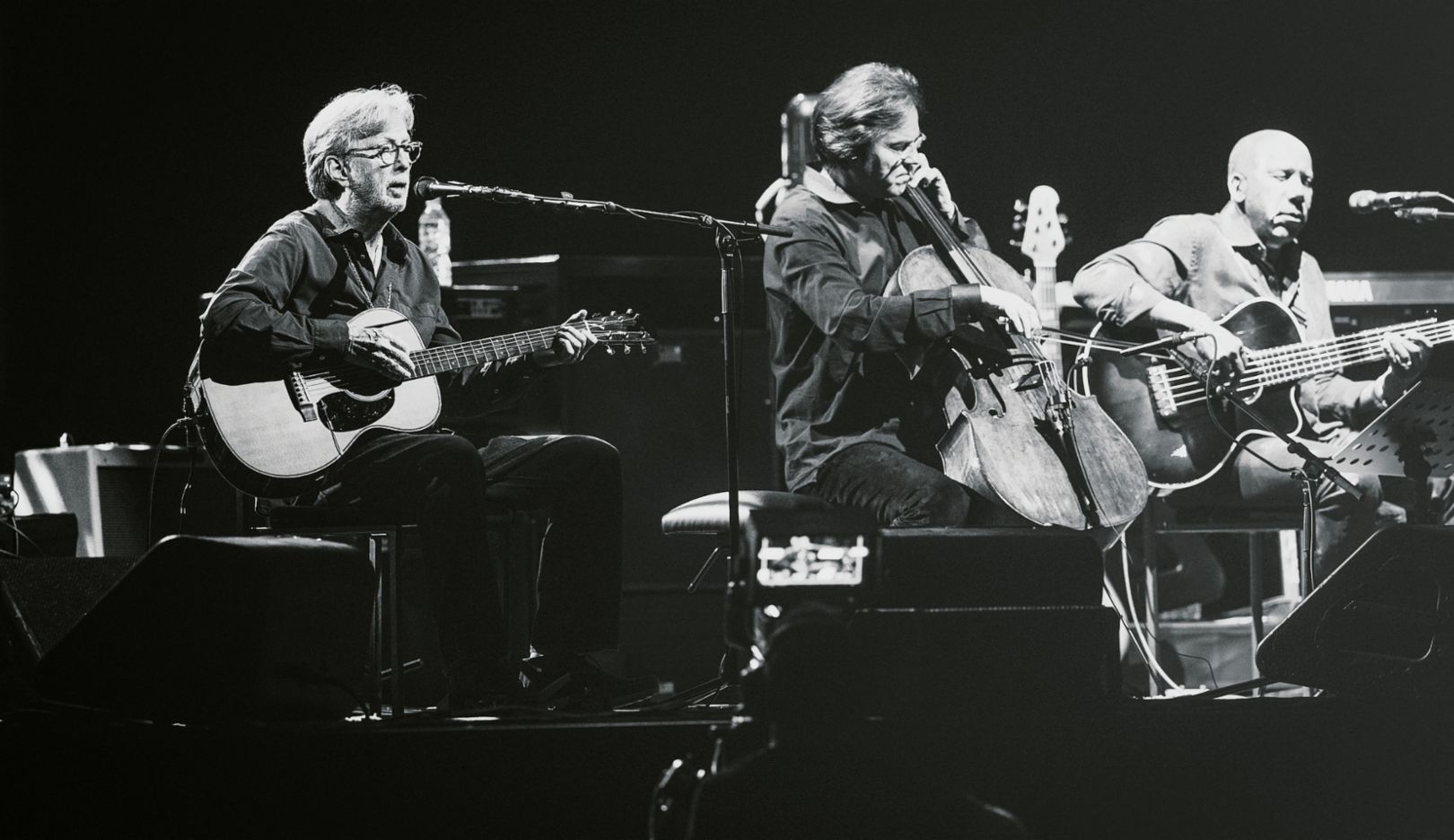

沃格勒與巨星摯友:

這位德國大提琴巨星屢邀知名友人同台演出。 2019 年與吉他傳奇艾瑞克·克萊普頓(上圖)於德勒斯登展覽館 (Messehalle) 合演;2024 年與詩人亞曼達·戈爾曼登上紐約卡內基音樂廳;而在德勒斯登音樂節落幕後,他將與好萊塢巨星比爾·墨瑞再度開始大型歐洲巡演。

墨瑞與沃格勒的相遇始於 2013 年飛往紐約的航班。素以內向著稱的影星竟主動攀談,好奇地詢問沃格勒如何將龐大的樂器帶上飛機?沃格勒解釋,他總為其額外購買機位,這讓墨瑞印象非常深刻。墨瑞同年造訪德勒斯登音樂節,甚至對沃格勒錄製的六首巴赫組曲毫不陌生。盛會過後,沃格勒數次造訪墨瑞住所,一同觀賞棒球比賽,即便沃格勒對棒球幾乎不瞭解。「我們友誼建立於共同興趣。」這位音樂家在表演期間如此描述,他也對這位舞台夥伴的音樂敏感度讚譽有加。這位好萊塢巨星對古典音樂充滿敬意,更欽佩沃格勒總是突破東西方、文學與音樂、古典與流行疆界的精神。這位大提琴大師已經達到完美境界。

即刻聆賞

揚·沃格勒為《Christophorus》讀者獨家策選的專屬播放清單:Spotify