完美時間點

《F1 電影》上映時間點恰到好處,搭上正於全球掀起的賽車運動熱潮。這部由布萊德·彼特 (Brad Pitt) 領銜主演的大作,透過高度真實性擄獲觀眾青睞。無論幕前或幕後,保時捷在喬瑟夫·柯金斯基 (Joseph Kosinskis) 執導的全速衝刺作品中扮演了關鍵角色。

觀眾穿著賽車運動上衣、戴著周邊商品鴨舌帽,甚至有人腋下夾著安全帽。在這個六月的夜晚,位於洛杉磯郊外約 50 公里處的千橡市 (Thousand Oaks),Cinépolis Westlake Village 電影院的放映廳座無虛席。銀幕前的觀眾充滿驚嘆,因為放映的正是《F1 電影》——由《捍衛戰士:獨行俠》導演喬瑟夫·柯金斯基執導的全新傑作。在眾多年輕男女之間,坐著派翠克·朗 (Patrick Long) 與蘿倫·朗 (Lauren Long) 夫婦,以及他們 10 歲的兒子和年僅 7 歲的女兒。「現場氣氛棒極了!」朗事後開心地表示。因為他無法趕上紐約的首映會,所以這是他第一次在家鄉觀看這部電影。在銀幕上,他飾演自己;在攝影機後,他則擔任更多角色。

職業生涯的多重篇章:

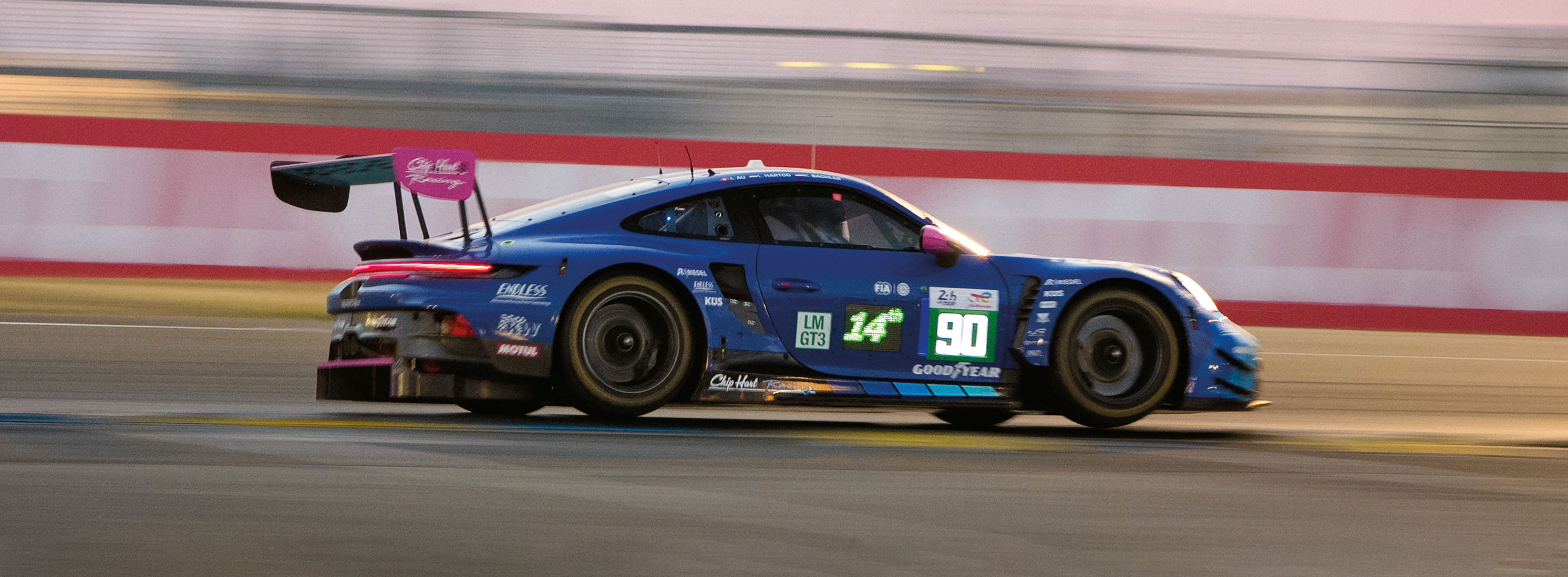

派翠克·朗在保時捷廠隊車手陣容中屢創佳績直至 2021 年底。此後他為品牌執行其他精彩任務。這兩種身分與電影開場都有重要關聯性。一輛保時捷 911 GT3 R 在夜間馳騁於戴通納的高速彎道。節奏飛快的片段、極高的速度、戲劇性的配樂。在佛羅里達州這條代表性賽道上駛進維修區時,朗從駕駛艙中俐落鑽出,將賽車交給布萊德·彼特飾演的桑尼·海斯 (Sonny Hayes)。海斯在電影中所做的事,正是朗在現實中達成的成就——駕駛一輛保時捷贏得 24 小時耐力賽的勝利。

桑尼·海斯年輕時曾是一顆冉冉升起的 F1 新星,然而一場事故粉碎了他的脊椎,也終結了他的職業生涯。此後,他成為了一名替補車手。而像戴通納這樣的 24 小時耐力賽,確實需要像他這樣速度快且經驗豐富,但沒有固定合約的車手,藉此補足那些在較短程賽事中共享一輛賽車的雙駕駛組。導演喬瑟夫·柯金斯基解釋,「我想打造出有史以來最真實的賽車電影,但直到實際拍攝時,我才真正理解賽車運動是多麼耗費體力與令人筋疲力盡。賽車運動是人類與機械的終極融合。我們創造了這些機器,然後在賽道上將機器與人體推向極限。」為了追求真實的理念,很明確的一點是,在 《F1 電影》中,演員必須親自駕駛賽車,而且需達到職業水準。

保時捷維修站作為場景:

導演喬瑟夫·柯金斯基(左)追求極致真實。他重視賽車專家派翠克·朗(右)的專業經驗。時速超過 300 公里的極速、煞車與高速過彎時產生的強大 G 力,一切都必須真實呈現。對柯金斯基來說,這是不可妥協的底線。正因如此,在柯金斯基 2022 年的賣座大片《捍衛戰士:獨行俠》(Top Gun: Maverick) 中,湯姆·克魯斯 (Tom Cruise) 也是實際駕駛戰鬥機。如同《捍衛戰士》續集,《F1 電影》的真實性也源於與強大夥伴在現實中的合作。若沒有與海軍的合作,就不會有那些著名的飛行場景。柯金斯基表示,「而若沒有保時捷的支持,我們也絕對無法在戴通納完成這些開場場景。有些人說,這開始的幾分鐘,是整部電影最棒的場景。」他本身熱衷駕駛保時捷已近 20 年,且在青少年時期曾夢想成為賽車設計師。「讓桑尼·海斯從一個合適的起點出發,以便在後續劇情中重返 F1,這點至關重要。戴通納和 911 GT3 R 扮演完美角色,距離 F1 足夠遙遠,卻仍處於頂尖水準。保時捷在長距離賽車運動極具代表性,並在許多方面佔據領先地位,包含設計、工程、經驗,當然還有競技。」

構想與成果:

喬瑟夫·柯金斯基2022 年於聖塔莫尼卡家庭劇院接受《Christophorus》專訪,刊載於第 406 期(上圖)。當時,他已談及《F1 電影》專案。在戴通納賽場上,構想正式轉化為現實(下圖)。

「我想打造出有史以來最真實的賽車電影。」 ——喬瑟夫·柯金斯基

這位 51 歲導演的想法在保時捷引起了熱烈迴響。他描述,「我們立刻獲得了多輛車的支援,此外還獲得了在保時捷體驗中心洛杉磯 (Porsche Experience Center Los Angeles) 的專屬使用時間,在那裡,我和布萊德以及我們的聯合製片人路易斯·漢米爾頓 (Lewis Hamilton) 一起開車。那感覺真是太棒了。布萊德愛上了 911,現在日常代步開的是一輛 911 Turbo (992)。」此外,柯金斯基還需要一支真實的車隊和一位真正的保時捷賽車手。因為戴通納的場景並非搭建攝影棚、也不是模擬比賽、更沒有雇用臨時演員。機會只有一次,真實的比賽為拍攝提供了絕佳舞台,那就是這場每年一月舉行的經典賽事。

於是,保時捷客戶車隊萊特賽車運動 (Wright Motorsports) 部分轉變成了虛構的奇普·哈特賽車隊 (Chip Hart Racing)——不是在攝影棚裡,而是在現實生活中。柯金斯基分享,「看到我們虛構的賽車出現在真實競賽中,令人難以置信,而派翠克·朗對我們來說,不僅是飾演海斯隊友的理想人選。在拍攝現場,他就是真實的桑尼·海斯,注重每個細節、憑藉豐富經驗提供建議,還是一位超級棒的隊友。」

朗和柯金斯基早在《捍衛戰士:獨行俠》的籌備階段就結識。當時朗協助尋找合適的 911 S(初代 911),用於湯姆·克魯斯和珍妮佛·康納莉 (Jennifer Connelly) 那場浪漫的結尾場景。當問到有誰精通美國西岸的經典 911,那非派翠克·朗莫屬。這位現年 44 歲的車手,是 2014 年成立的「氣冷盛會」(Luftgekühlt) 及其代表性活動背後的靈魂人物。2021 年底,朗結束了他保時捷廠隊車手的生涯,除了在 GT 組別贏得戴通納 24 小時耐力賽的勝利外,他的履歷中還包含兩次利曼分組冠軍。而這也體現了保時捷的經典作風,這樣的人物靠著其經驗與專業知識,持續與品牌緊密相連,甚至擔任塑造未來的職位。

「保時捷是一個大家庭,」朗說,「當我在 2002 年加入青年車手培訓計畫時,我不僅獲得了栽培,私下在新環境中也沒有被遺忘。馬克·利布 (Marc Lieb) 尤其照顧我。」利布本人作為廠隊車手,曾贏過利曼全場冠軍和耐久賽世界冠軍,如今是保時捷運動溝通部門 (Sports Communication) 的團隊負責人。約爾格·貝格邁斯特 (Jörg Bergmeister)、蒂莫·伯恩哈德 (Timo Bernhard)、理查·利茲 (Richard Lietz)、薩沙·馬森 (Sascha Maassen)、馬克·韋伯 (Mark Webber),或更早世代的傑基·埃克斯 (Jacky Ickx)、漢斯-約阿希姆·斯圖克 (Hans-Joachim Stuck) 等頂尖賽車手在結束車手生涯後,皆於保時捷擔任新職務,協助培育後起之秀。「經驗傳承是我們的傳統,」朗如此描述。在《F1 電影》中,他擔任了類似教練的角色。

「保時捷是一個大家庭,經驗傳承是我們的傳統。」

派翠克·朗

2023 年初,也就是佛羅里達州開拍的一年前,他就向電影團隊介紹了戴通納海灘 (Daytona Beach) 的賽道祕訣。要在賽事進行期間拍攝電影,絕非易事,任何舉動都不得干擾比賽或危及安全。不僅如此,這個場景每年只出現一次——錯過瞬間就是永遠錯過。朗解釋道,「賽事主辦單位 IMSA 非常配合,而喬·柯金斯基是一位既令人欽佩又討人喜歡的完美主義者。」朗在 911 GT3 R 的方向盤前訓練演員與特技車手,他自己也成為電影的一部分。他回憶,「為了測試安裝在方程式賽車上並能與直升機互動的特製攝影機,我還駕駛了印地之光 (Indy Lights) 賽車,整個專案充滿了美好體驗,其中之一就是與布萊德·彼特的合作。我們一拍即合。」這位奧斯卡得主將對性能車與摩托車的熱情帶到了片場。「他明顯樂於將 GT3 R 推向極限,」朗如此描述。

從戴通納到利曼:

六月,曼泰賽車 (Manthey Racing) 派出採用電影塗裝的 911 GT3 R 征戰法國 24 小時耐力賽。早在十年前,朗就以保時捷廠隊車手身分,協助演員派屈克·丹普西 (Patrick Dempsey) 實現賽車夢想,協助他在利曼 GTE-AM 組別奪得亞軍。朗分析,「兩者情境當然大不相同,布萊德無需承受爭取佳績的壓力,但他必須要能高速駕馭賽車,同時保持充分自信以詮釋角色。」

私下擁有保時捷且與品牌深度連結的頂尖演員,早已成為經典傳統。1950 年代令人難忘的詹姆斯·狄恩 (James Dean);史蒂夫·麥昆 (Steve McQueen) 在史詩經典《利曼》(Le Mans 1971) 中的身影;繼派翠克·丹普西後,麥可·法斯賓達 (Michael Fassbender) 在鏡頭前記錄了他的《邁向利曼之路》(Road to Le Mans) 播出;如今輪到大銀幕中的布萊德·彼特。

資深保時捷賽車手如導師般引領明星,帶領他們融入家族並共創成功。這份經驗傳承的熱情,正呼應柯金斯基的敘事主軸,無論是《捍衛戰士:獨行俠》或《F1 電影》,成熟的大師皆重返昔日舞台培育新血——兩部電影均由傑瑞·布魯克海默 (Jerry Bruckheimer) 擔任首席製片。他也在 1990 年,由年輕湯姆·克魯斯主演的賣座納斯卡 (NASCAR) 電影《霹靂男兒》(Days of Thunder) 中擔任相同角色。在這個電影主題,每項作品都有共同連結,因此已經有不少人猜測,克魯斯與彼特未來是否會在同部賽車電影中交鋒。

劇情主軸:

賽車手桑尼·海斯(布萊德·彼特飾,右上)指導年輕的喬舒亞·皮爾斯 (Joshua Pearce)(達姆森·伊卓瑞斯 (Damson Idris) 飾,左上)。他們的計劃,是拯救魯本·塞凡提斯 (Rubén Cervantes)(哈維爾·巴登 (Javier Bardem) 飾,左下)的 F1 車隊。

數年前,根本無人能想像,一級方程式主題電影首映週末就能狂掃 1.44 億美元票房。數十年來由英式純粹主義主導的頂級賽事,面對偏重娛樂性的美國市場始終挑戰重重。然而,透過不同面向的發展,推升了賽車運動在全球的知名度,並重塑觀眾結構。

在串流平台上,《飆速求生》(Drive to Survive) 這部 Netflix 紀錄片影集以近乎零距離的強度窺探幕後,跟隨車隊與車手的軌跡。表面上,《飆速求生》是賽季回顧紀錄片,實際上以娛樂甚至煽情手法將賽季戲劇化。

2020 年第二季上線時正值疫情期間,更多人守在螢幕,使得收視率飆漲。Netflix 蓬勃發展,Instagram、TikTok 和 YouTube 等社群平台影響力劇增,將消費者行為轉化為創作泉源。而 F1 賽會也頂住極端物流壓力,排除萬難完成世界錦標賽。

身為一位賽車運動與《飆速求生》的超級粉絲,喬瑟夫·柯金斯基正坐在聖塔莫尼卡的家庭影院。他回憶,「我從一開始就特別欣賞它並未聚焦頂尖車隊,而是鎖定後段班的故事。」從一支為生存奮鬥的弱隊發想,他發展出《F1 電影》的精彩劇情,其中許多轉折都可能在現實生活上演。具爭議卻關鍵的空力創意亦有歷史先例,女性領導者的智慧更不在話下。談及女性,最新 F1 車迷調查顯示,Z 世代女性觀眾比例顯著提升,整體客群也趨向年輕化與多元化。透過智慧型手機或平板電腦等行動裝置,電視前、賽道邊與影院內不斷產出遊走虛實之間的內容。全球賽車運動的成功曲線,就如戴通納的傾斜彎道——直上雲霄。《F1 電影》已成為影史最賣座的賽車電影,數週以來世界各地的觀影熱潮仍持續攀升。

柯金斯基反思:「這部電影創造了新的追隨者,因為它帶人們認識未知領域。這就是電影的魔力。」